中国民航大学飞翼护航团队:以创新之力托举未来航空梦想

来源:天津新闻网 发布时间:2025-06-30 09:20 编辑:云景

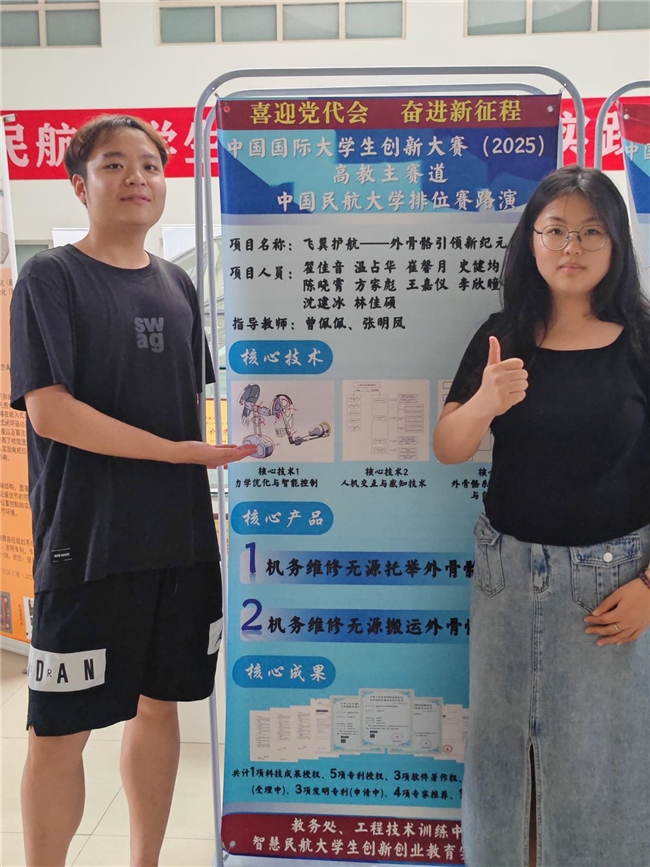

在科技迅猛发展的今天,外骨骼技术作为人机交互的前沿领域,正逐步从科幻走向现实。中国民航大学一支由本科生和研究生组成的学生团队,凭借对航空领域的深刻理解与技术创新热情,成功研发出适用于民航场景的智能外骨骼设备,不仅展现了高校学子的科研实力,也为未来航空地勤、机务维修等领域提供了全新的技术解决方案。

缘起:从航空需求中寻找创新灵感

中国民航大学外骨骼团队成立于2022年,最初源于几名航空工程学院学生的课程设计项目。团队负责人、大三学生张明(化名)回忆道:“在机场实习时,我们发现地勤人员搬运重型行李或维修器械时,长期弯腰、负重容易导致肌肉劳损。如果能用外骨骼技术减轻他们的负担,不仅能提升效率,还能改善职业健康。”

这一想法得到了学校创新创业中心的支持。在指导教师、机械电子工程专家李教授的带领下,团队开始调研民航行业痛点,并确定了研发方向——一款轻量化、高适配性的“民航辅助外骨骼”。

攻坚:在挑战中突破技术壁垒

外骨骼研发涉及机械结构、传感器控制、人机工程等多学科交叉,对学生团队而言是巨大的挑战。团队成员王雪(化名)提到:“初期我们尝试用传统刚性结构,但发现重量过大,反而增加了穿戴者负担。”经过数十次迭代,团队最终采用航空级铝合金与碳纤维复合材料,将设备总重控制在8公斤以内,同时通过仿生关节设计实现灵活运动。

控制算法是另一大难点。团队自主开发了基于肌电信号和压力感应的自适应系统,能够实时检测穿戴者动作意图,提供精准助力。“比如搬运货物时,系统会主动输出扭矩,分担70%以上的负重,”团队成员刘宇(化名)解释道。

2023年,团队作品在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中斩获一等奖,并获评“最具市场潜力项目”。评委认为,该设计“紧密结合民航实际需求,技术成熟度远超同类学生作品”。

应用:从实验室走向真实场景

目前,团队已与天津滨海国际机场达成合作意向,计划在行李搬运环节进行试点测试。机场地勤部门负责人表示:“传统搬运设备如传送带无法覆盖所有场景,外骨骼的灵活性将是重要补充。”此外,团队还在探索外骨骼在飞机检修中的应用——通过加装AR眼镜模块,维修人员可一边获得设备助力,一边查看实时维修指南。

更令人瞩目的是,团队的技术成果已引起多家航空制造企业的关注。2024年初,某央企科技部门向团队抛出了联合研发橄榄枝,希望将外骨骼技术与智能仓储、无人地勤车等系统整合,打造“智慧机场”生态链。

未来:让中国创新闪耀世界舞台

“我们的目标不仅是拿奖,更要让技术真正落地,”张明说。团队正积极申请专利,并筹备成立科技公司。学校也计划将该项目纳入“产学研”重点孵化名单,提供资金与政策支持。

中国民航大学副校长XXX表示:“这支团队体现了当代青年‘将论文写在祖国大地上’的担当。学校将持续推动科技创新与民航行业需求深度融合,为交通强国建设培养更多复合型人才。”

随着外骨骼技术在全球航空业的加速渗透,中国民航大学学生团队正以他们的智慧与汗水,为中国民航高质量发展注入青春动能。或许在不久的将来,这套“钢铁战衣”将成为机场里的一道靓丽风景线。

-

06月26日 非遗技艺、津派文化、中式美学……点赞,文化之夜!

-

06月25日 以咖为桥 悦见世界 肯悦咖啡与达沃斯参会者共谱交流

-

06月25日 锁定全球头部医械订单!9月上海Medtec China 2025精准对接06月25日 锁定全球头部医械订单!9月上海Medtec China 2025精准对接

Medtec 2025国际医疗器械设计与制造技术展览会将于9月24-26日在上海世博展览馆1号馆及2号馆盛大举办!作为为医疗

-

06月16日 天津东丽区:智慧助老出行 共建美丽社区

-

06月15日 国际航运产业博览会闭幕:签约70个重点项目投资额超

-

06月03日 几十年工龄为何成空?绥化老人因档案缺失难享退休待

-

05月29日 天津外国语大学语链世界团队研发AI小语种教学平台 科

-

05月28日 锚定京津冀战略枢纽!红星美凯龙“Mega-E智电绿洲”天

行业相关

-

打破一切惯例,体验“飞”凡之境 领克05极·之旅

【2020年8月 西安】新时代高端品牌领克汽车极之旅 飞凡之境领克05区域试驾西安站极能收官。秉持挑战一切惯例的价值观,此……

打破一切惯例,体验“飞”凡之境 领克05极·之旅

【2020年8月 西安】新时代高端品牌领克汽车极之旅 飞凡之境领克05区域试驾西安站极能收官。秉持挑战一切惯例的价值观,此……

-

腾讯产品青少年模式首发 杨振宁等六位百岁大师

9月1日开学之际,中国宋庆龄基金会携手腾讯打造的公益项目《给孩子们的大师讲堂》上线了第95集至第100集全新一季,荟集……

腾讯产品青少年模式首发 杨振宁等六位百岁大师

9月1日开学之际,中国宋庆龄基金会携手腾讯打造的公益项目《给孩子们的大师讲堂》上线了第95集至第100集全新一季,荟集……

-

十万用户的信赖 花仙子周年款上市

仙女座驾,潮级焕新。11月1日,智美纯电潮车思皓花仙子周年款心动上市,推出多种续航组合,售价6.69-8.99万元。10款潮流车……

十万用户的信赖 花仙子周年款上市

仙女座驾,潮级焕新。11月1日,智美纯电潮车思皓花仙子周年款心动上市,推出多种续航组合,售价6.69-8.99万元。10款潮流车……

-

匠心精制,专业服务,市场开拓新契机

匠心精制,专业服务,市场开拓新契机 上海大众燃气与日本富士工业达成战略合作协议 本报(刊)讯,11月18日,在庆祝第二……

匠心精制,专业服务,市场开拓新契机

匠心精制,专业服务,市场开拓新契机 上海大众燃气与日本富士工业达成战略合作协议 本报(刊)讯,11月18日,在庆祝第二……

-

茅台集团获颁“希望工程30年突出贡献者”荣誉

11月21日,由共青团中央、中国青基会主办的托起明天的太阳希望工程30周年报告会在京举行。作为希望工程的见证者与参与者……

茅台集团获颁“希望工程30年突出贡献者”荣誉

11月21日,由共青团中央、中国青基会主办的托起明天的太阳希望工程30周年报告会在京举行。作为希望工程的见证者与参与者……